- 初回相談無料

- 出張相談OK

- 土日祝日営業

亡くなった人が地方に土地を保有していた場合に遺族の方が発見できず、名義変更できなかったケース

2024年4月1日

相続登記義務化が始まりました!

相続から3年以内に登記申請をしなければ

10万円以下の過料が科せられます

面倒な相続の手続きは

相続のプロにお任せください!

弊事務所では相続手続きに関して、不動産の名義変更から、

預貯金、株式等に関する手続きも一括引受けいたします。

面倒な戸籍の収集等も弊事務所でいたします。

相続の相談窓口

相続登記が義務化されるらしいけど

よくわからないし後回しでいいや

お待ちください!

そのままにしていては10万円以下の過料が

発生してしまうかもしれません

え!?

相続登記の義務化はいつから始まるんですか?

令和6年4月1日開始(施行)されます

これからだけでなく今までにも土地・建物・マンションを相続されていませんか?

そういえば過去にも相続しています

どうしようどこから手をつければいいのか分からないです

お任せ下さい!

お客様のご不安を取り除かせていただきます!!

突然ですが…

Q.「所有者不明土地」はどのくらいの大きさだと思いますか?

A.九州と同じくらいの大きさ

「所在者不明土地」

が多数存在

参照:法務局ホームページ

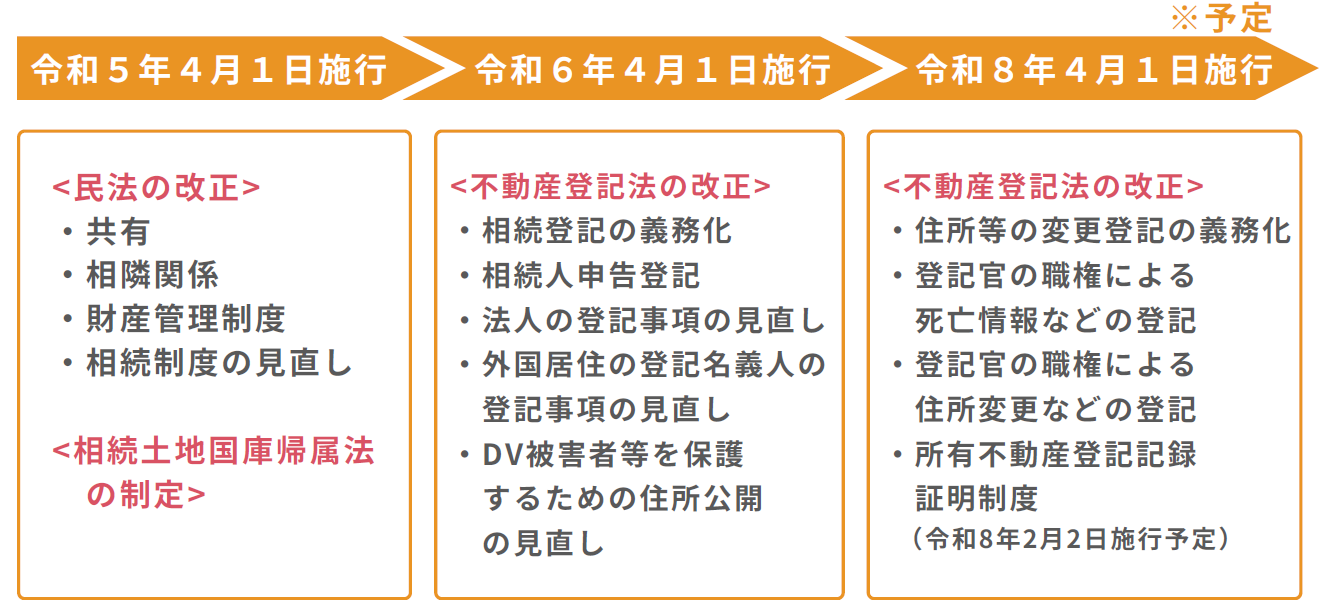

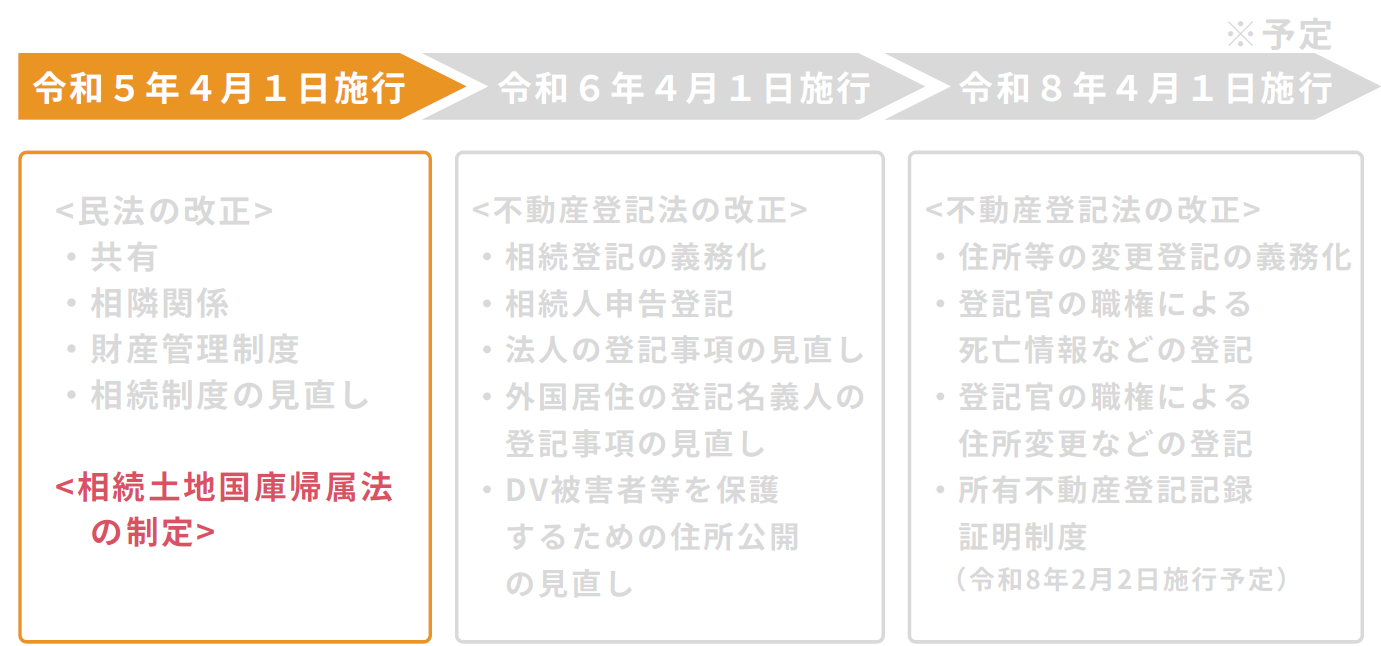

所有者不明土地の

発生防止

すでに発生している

所有者不明土地の利用の円滑化

この両面から民法や不動産登記法等を見直す内容となっている

相続登記の義務化が制定

参照:法務局ホームページ

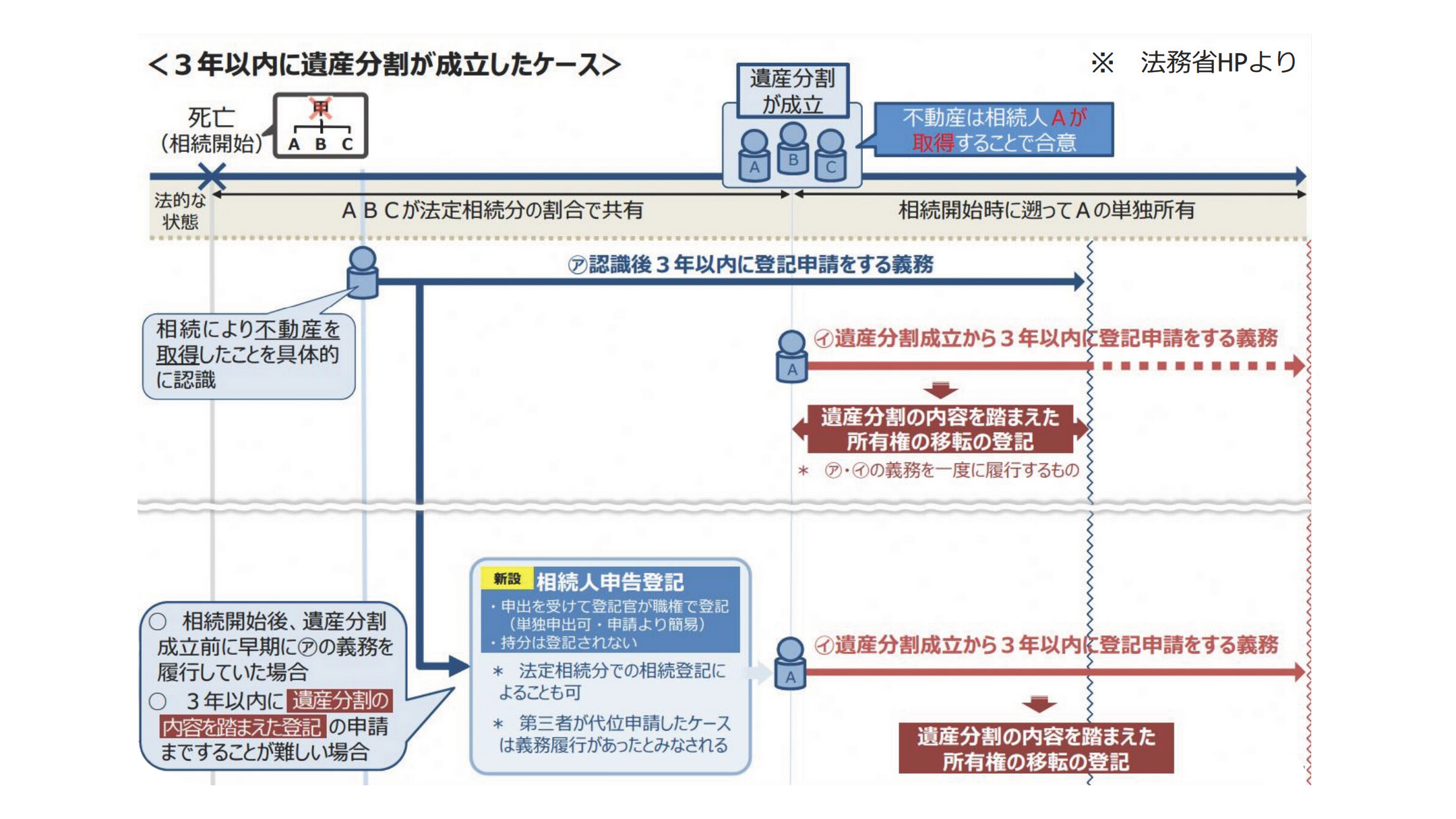

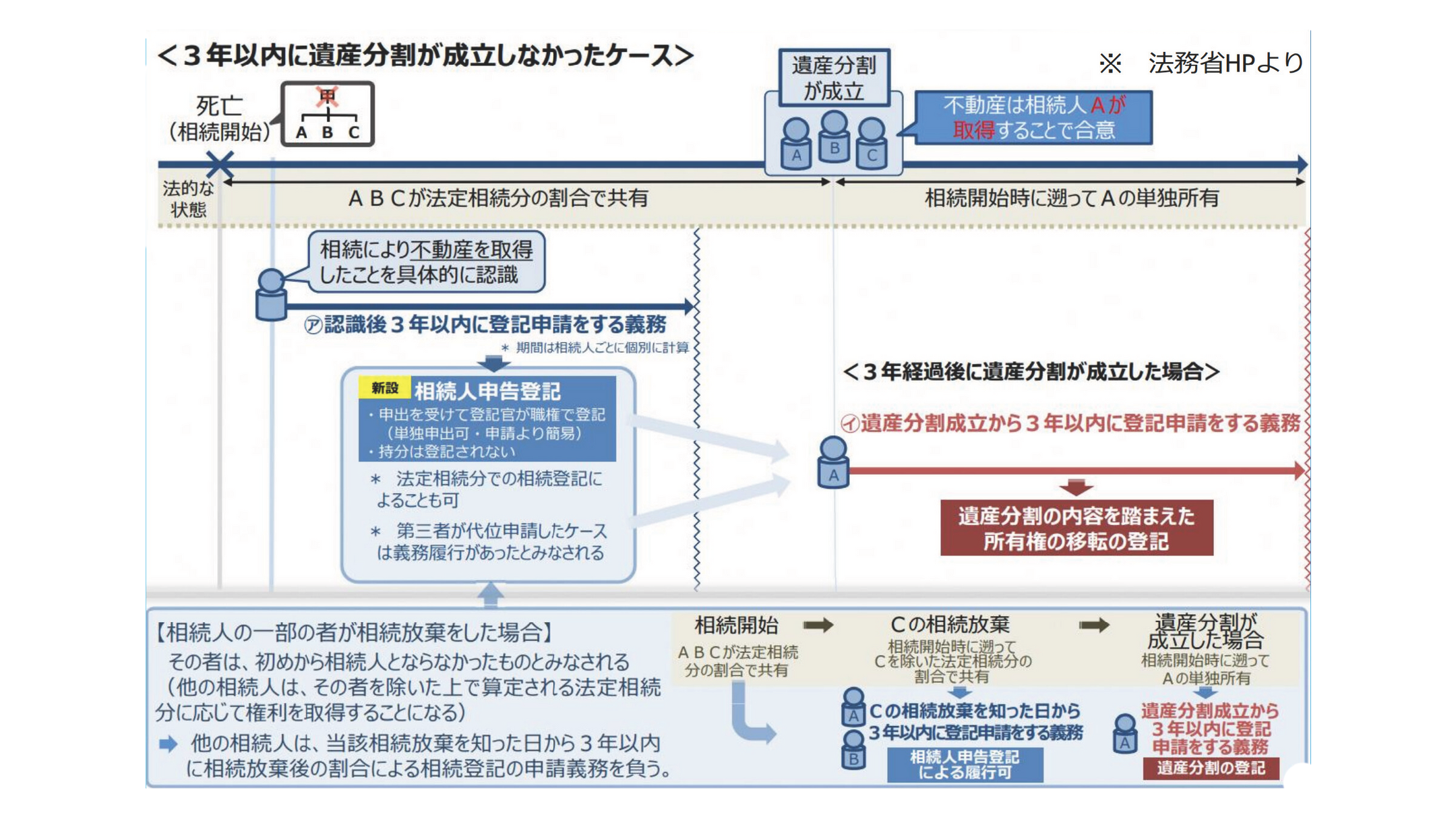

参照:法務局ホームページ

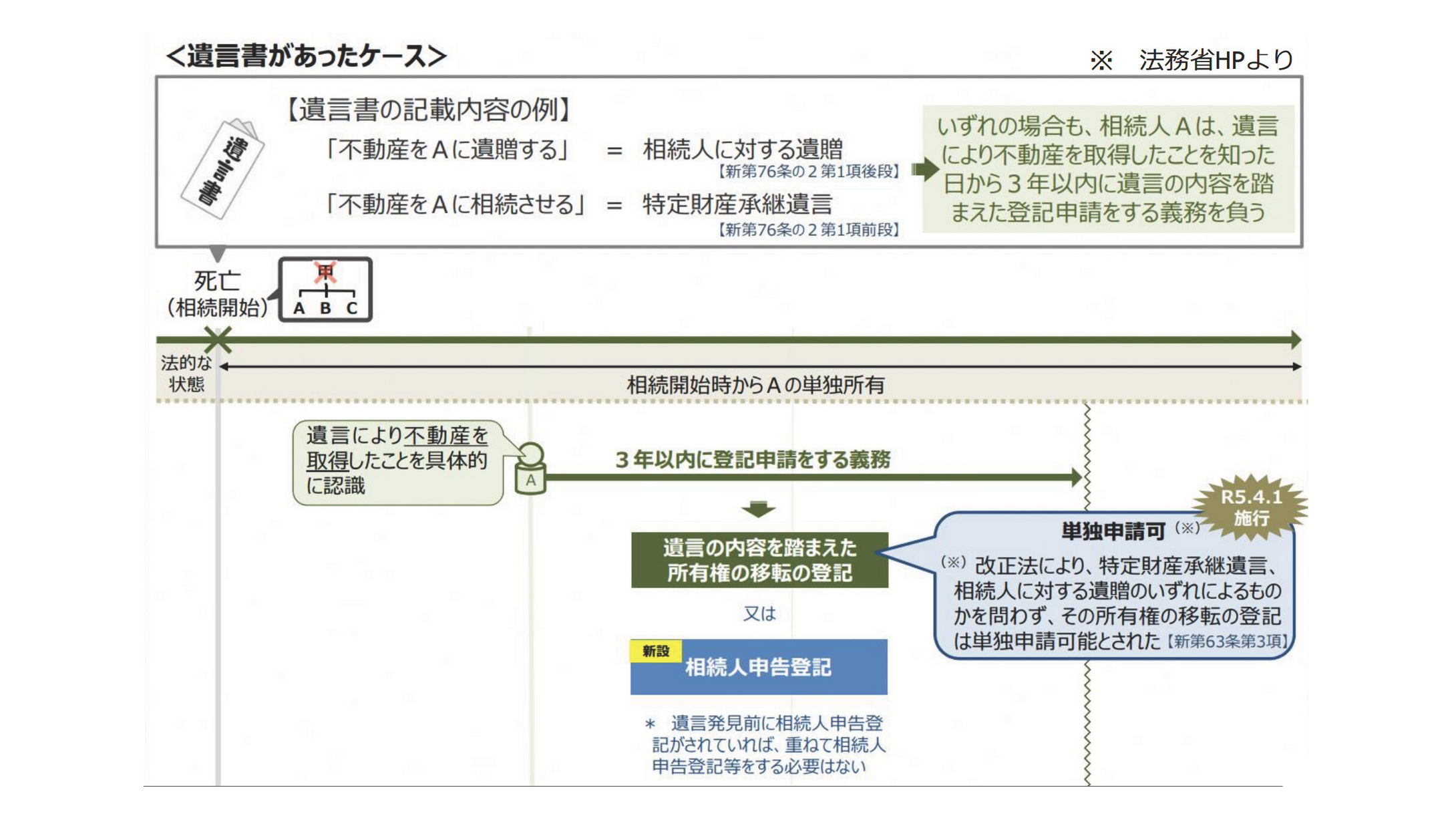

参照:法務局ホームページ

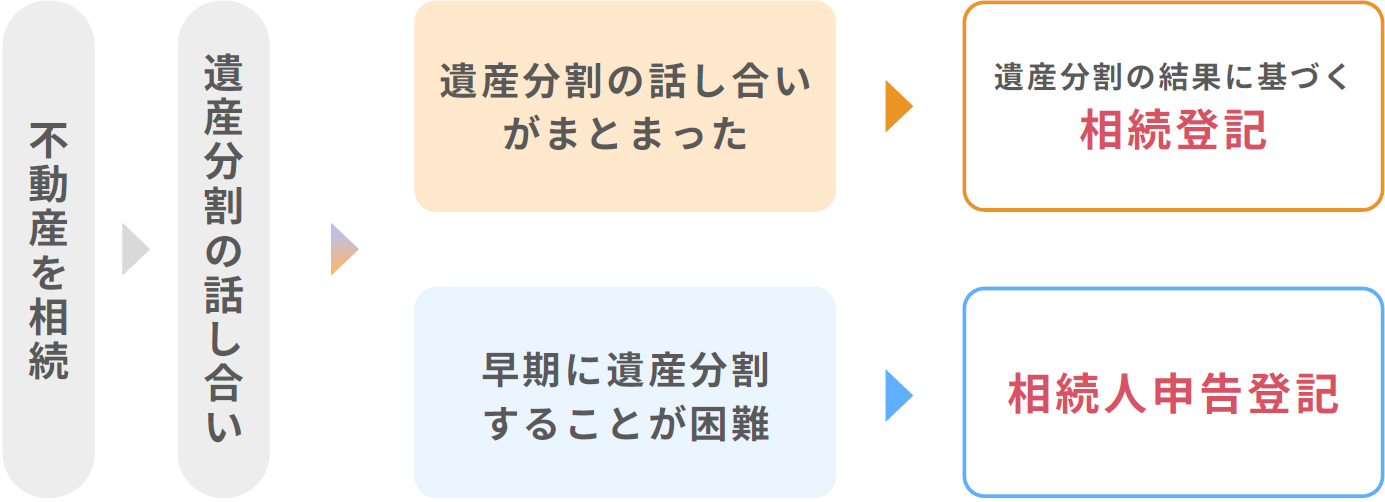

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から

3年以内に、相続登記することが法律上の義務となる。

※遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も同様

(参考:不動産登記法第76条の2 第1項)

東京法務局HP

法務省HP

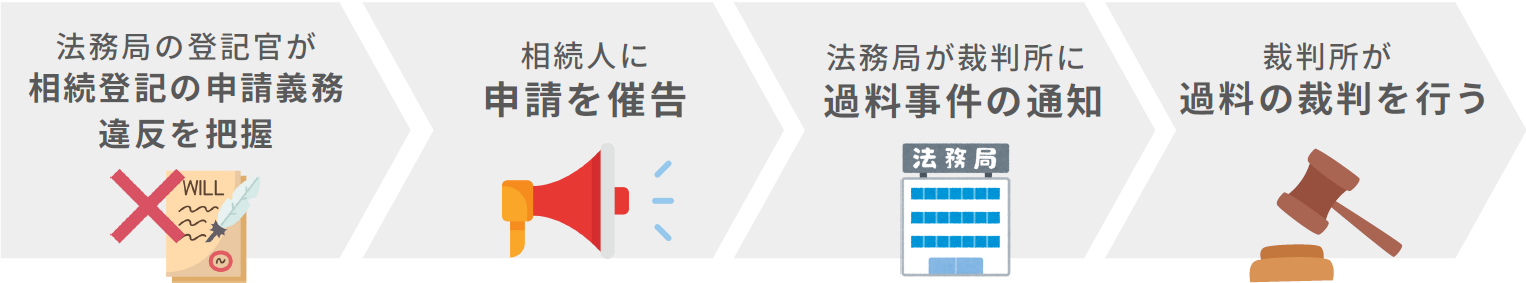

正当な理由がないのに相続登記をしない場合

10万円以下の過料が科される可能性がある。

正当な理由とは…

参照:法務局ホームページ

参照:法務局ホームページ

令和6年4月1日より前に相続した不動産も

義務化の対象になるため要注意。

相続等により所有権を取得したことを知った日

または上記施行日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を

申請すれば申請義務を履行したことになる

(参考:一部改正法附則第5条 第6項)

参照:法務局ホームページ

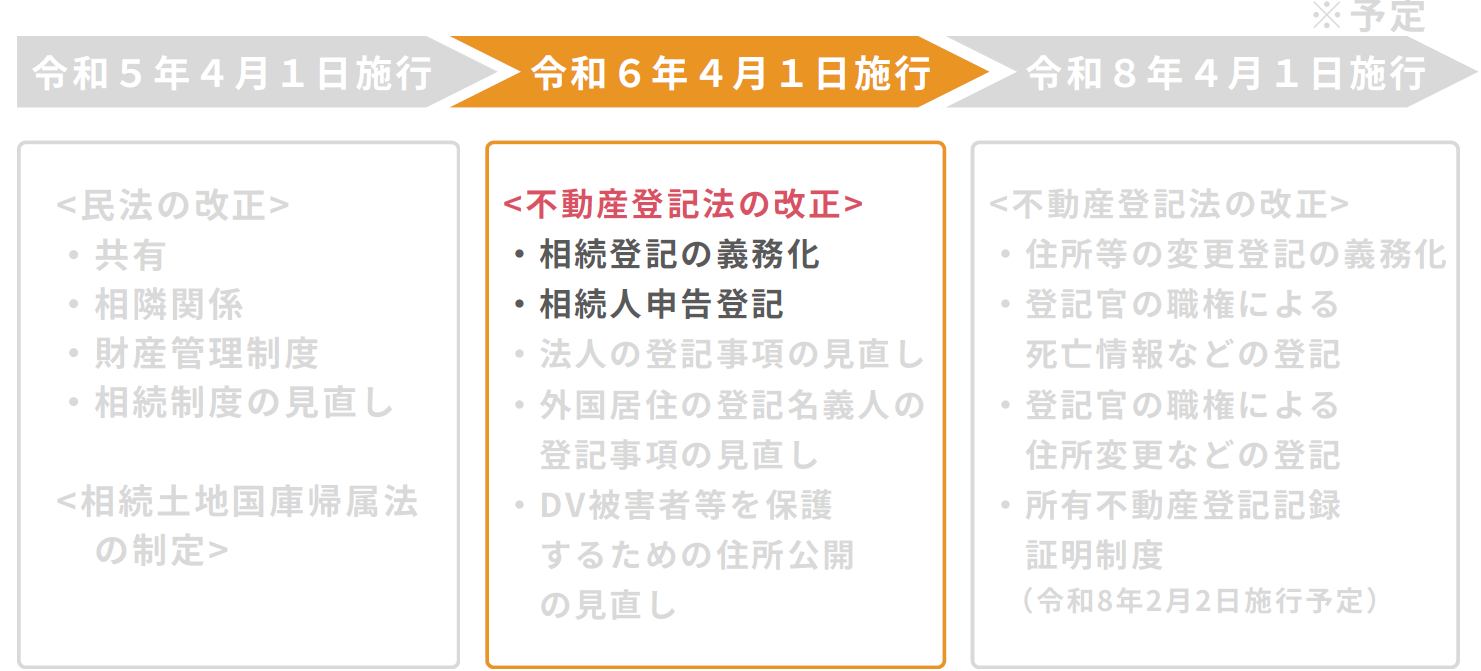

相続人が、登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることで

相続登記の申請義務を果たしたことにする。

(参考:不動産登記法第76条の3 第1項)

相続人一人ひとりが単独で申告することができ

添付書面も簡略化されているため

相続登記の申請義務を簡易に履行することが可能に

参照:法務局ホームページ

遺産分割後の申請義務については、

この相続人申告登記の申出により履行することはできない

参照:法務局ホームページ

※いずれも不動産の相続を知ってから3年以内に

参照:法務局ホームページ

亡くなった人が地方に土地を保有していた場合に遺族の方が発見できず、名義変更できなかったケース

この場合は家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明の相続人の代わりに、法律の専門家などが参加し、遺産分割の話し合いをすることができる

相続人の判断能力が低下し、相続手続きを進めることが難しい場合、成年後見人を立てることで、遺産分割協議やその他の財産管理を代理として行ってもらうことが可能

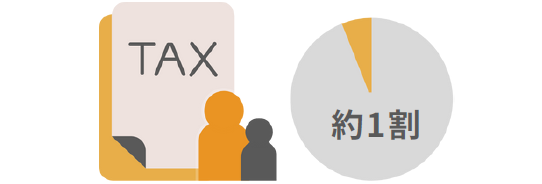

相続税が発生する相続案件は全体の約1割程度。つまり、ほとんどのケースで相続税は課税されない

新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になり建物を購入した場合などは、所有権の保存または移転の登記が必要

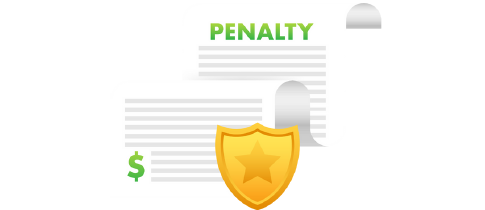

今までは間接的な不利益のみだったが、今回の法改正から相続登記を怠ると過料が発生する可能性がある

相続登記の義務化に伴い正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合、 10万円以下の過料が科される可能性がある

被相続人の名義のままの不動産を相続人が売却し、 買主名義に変更する所有権の移転登記はできない

被相続人の名義のままだと、銀行が抵当権の設定登記できず 担保設定を行うことができない

相続人の中で借金返済が滞っている人がいると、債権者(お金を貸している人)がその相続人の持分を差し押さえてしまう

この場合、借金のある相続人以外の名義に相続登記しておけば相続不動産の持分が差し押さえられることはない

相続登記をしないと、その不動産は「相続人全員の共有財産」となる。放置を続けると、相続人の子どもや孫も不動産の所有者となり、将来的に相続人が増え続け、相続登記をする際の手続きも複雑化する

不動産の所有者には、その不動産を管理・維持する責任も生じる

例) 建物の老朽化で外壁が崩壊して通行人にケガを負わせた場合

→所有者は管理責任を問われて賠償請求される可能性がある

実際に問題が生じてから相続人間で責任を押し付け合い、収拾がつかないケースも

相続登記の申請に必要な書類の中には、期限が過ぎたら廃棄されてしまうものもある

「5. 相続人の数が増えて権利関係が複雑化する」で前述したように、すべての被相続人の書類を揃える必要がありますため、時間も費用もかかる

参照:法務局ホームページ

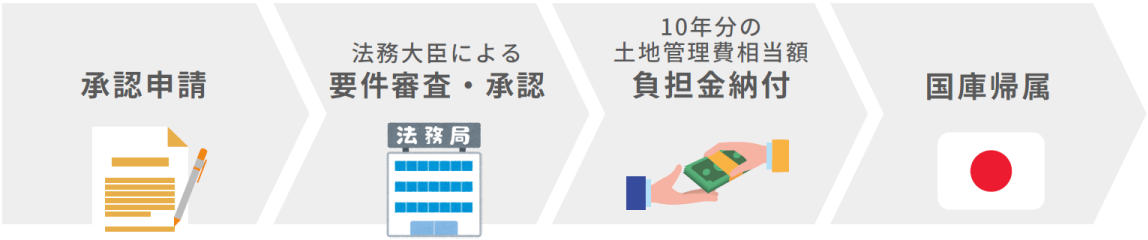

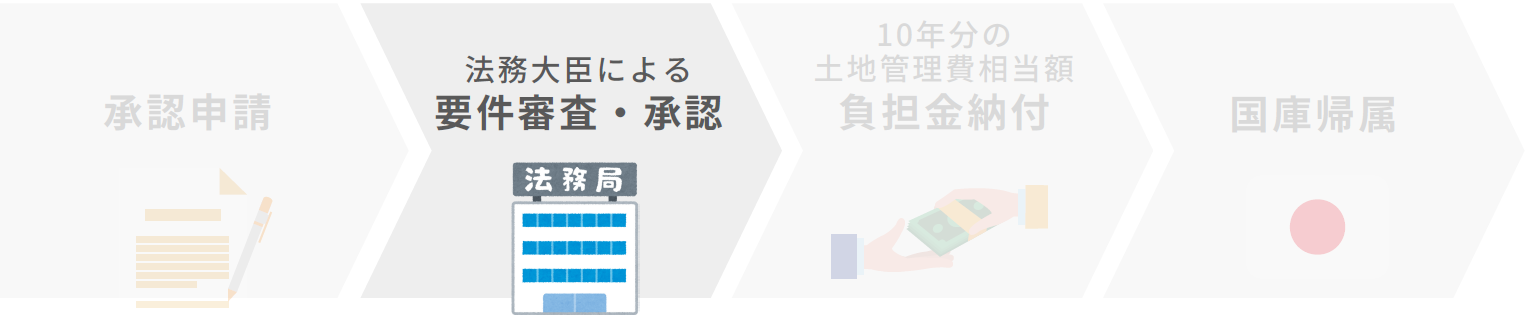

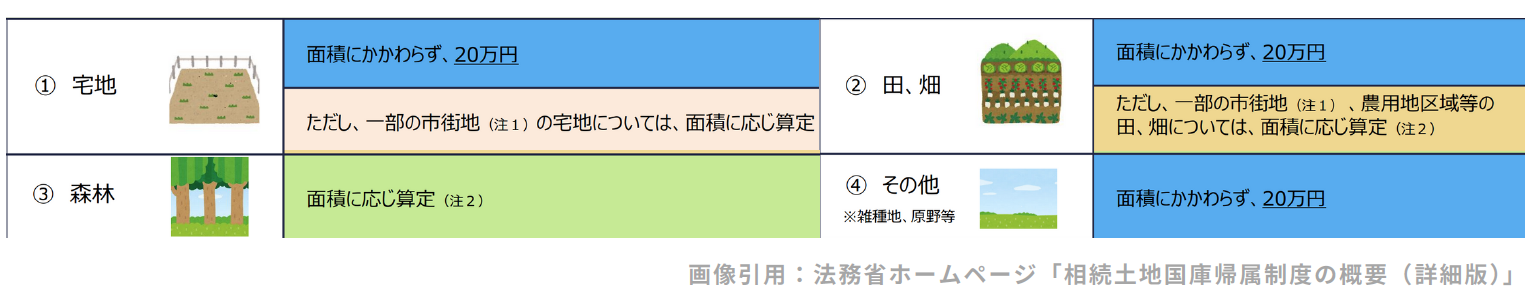

土地を望まずに取得してしまった人などのために

土地を手放し、国庫に帰属させることができる制度

手続きの流れイメージ

参照:法務局ホームページ

申請ができる人:相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した方

(共有者も申請可能)

申請先:帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局、

地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)

申請ができる人:相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した方(共有者も申請可能)

申請先:帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局、地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)

参照:法務局ホームページ

審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円

申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付する

参照:法務局ホームページ

参照:法務局ホームページ

参照:法務局ホームページ